|

Titel

-

Normal 1 - Fachblatt für den dilettantischen Alltag

Technische

Angaben

-

16 S., 42x15 cm, Auflage: 1.000, 2 Stück. keine weiteren Angaben vorhanden

Blätter lose, zusammengelegt

ZusatzInfos

-

Durch die Beschäftigung mit meinen eigenen Editionen entstand in Diskussion mit Peter Krabbe das Unternehmen "NORMAL - Fachblatt für den dilletantischen Alltag". Dieses meist im Offset gedruckte Heft wurde kostenlos in Gaststätten, Szenekneipen, Museen und anderen öffentlichen Orten ausgelegt und verteilt. Jedes Heft hatte ein anderes Format und ein eigenes Thema: von "Stille stört" bis zum "Badewannenheft", das in Folie eingeschweißt war. Nur eins dieser Hefte wurde über Anzeigen finanziert, alle übrigen durch Aufteilung der Druckkosten auf die beteiligten Künstler. Es war ein spannendes und interessantes Unterfangen, das fast 10 Ausgaben umfasste, die ungefähr vierteljährlich erschienen. Allerdings war ich sehr unzufrieden darüber, dass wir immer für unsere Publikationen selber bezahlten, anstatt dass wenigstens die Produktionskosten den Künstlern ersetzt wurden. Und als ich "art works" in den Händen hielt, glaubte ich zu wissen, wie dieses Problem zu lösen sei

|

Titel

-

Dreizehn Montagsgespräche

Technische

Angaben

-

408 S., 27x21,5 cm, ISBN/ISSN 9783981128819

Klappumschlag

ZusatzInfos

-

Die Dreizehn Montagsgespräche fanden von Juni bis Dezember 2005 in Berlin statt. Mit erfrischendem Sprachwitz, gleichzeitig ernst und unterhaltsam, wird man in die biographischen Daten und künstlerischen Fragen und Prinzipien von Tomas Schmit eingeführt. Dazu zählen vor allem „Zurücknahme“, „Spiel“ und „sachen m a c h e n “. Das Neue an der Kunst der 60er Jahre (die Beschäftigung mit Indeterminismus, Chaos und Ordnung, aleatorischem Prinzip), die Aktionszeit und die besondere Form des Schreibens und Zeichnens, für die sich Tomas Schmit entschieden hatte, werden genauso besprochen wie Literaten, Musiker oder Wissenschaftler, die für ihn von Bedeutung waren. Dazu gehörten Gertrude Stein, Franz Kafka, Robert Walser, Karl Valentin, John Cage, Morton Feldman, Georg Christoph Lichtenberg und William Hogarth. Im Anhang finden sich Texte von Tomas Schmit, die in den Gesprächen eine besondere Rolle spielen und die entweder schwer zugänglich sind oder bisher unveröffentlicht waren. Die 288 farbigen Abbildungen dokumentieren die meisten der besprochenen Werke.

Tomas Schmit gehörte zu den Pionieren der Fluxus-Bewegung in den frühen 60er Jahren. Er hat die radikale Infragestellung der bürgerlichen Kunst und die Ansätze zu einer neuen Ästhetik wesentlich mitgeprägt. Sein Briefwechsel mit George Maciunas führte dazu, daß eine theoretische Auseinandersetzung mit den politischen und ästhetischen Vorstellungen der Fluxuszeit möglich geworden ist. Er hat an Fluxusevents teilgenommen, die heute als Meilensteine der Kunst der 60er Jahre gelten. Als Veranstalter organisierte er das Event „20. Juli TU Aachen“ 1964. Sein Text „über f.“ (1982) ist eine der wenigen profunden Einschätzungen der Fluxusideen.

Tomas Schmit hat sich früh von der Fluxusaktion zurückgezogen – er war gegen die Verwässerung des radikalen Potentials. In diesem Potential gründete sein wohl wichtigstes Arbeitsprinzip: „was ich, neben vielem anderen, von f. gelernt habe: was man mit einer plastik bewältigen kann, braucht man nicht als gebäude zu errichten. was man in einem bild bringen kann, braucht man nicht als plastik zu machen. was man mit ner zeichnung erledigen kann, braucht man nicht als bild zu bringen. was man auf nem zettel klären kann, braucht keine zeichnung zu werden. und was man im kopf abwickeln kann, braucht nichtmal einen zettel!“ Freunde und Kollegen, wie Nam June Paik, George Brecht, Arthur Köpcke, Ludwig Gosewitz, Emmett Williams und Dieter Roth haben ihn besonders für diese konsequente künstlerische Haltung geschätzt.

Seit Anfang der 70er Jahre entwickelte er ein Werk, das mehrere tausend Zeichnungen umfaßt, veröffentlichte Editionen und Bücher, in denen er sich mit Sprache, Logik, Paradoxie, Biologie, Verhaltensforschung, Wahrnehmung und anderem beschäftigte. Dabei ist er immer von konkreten Beobachtungen ausgegangen und hat sich mit Neugier und Lust widersprüchlichen oder unerklärlichen Phänomenen gestellt. Er nannte es „Scharren am Zaun“. Mit seinem Buch „erster entwurf (einer zentralen ästhetik)“ (1989) hat er eine in der Wissenschaft anerkannte Einführung in die Gehirnforschung geliefert

|

Titel

-

agar agar – zaurzaurim, Zur Naturgeschichte des Reims und der menschlichen Anklangsnerven

Technische

Angaben

-

192 S., 17,7x10,8 cm, ISBN/ISSN 9783518113073

edition suhrkamp Neue folge Band 307, Textillustrationen vom Autor

ZusatzInfos

-

Im Sommersemester 1980 hatte Peter Rühmkorf die »Gastdozentur für Poetik« an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität inne. Als sein Thema wählte er sich den Reim, genauer die Frage: »Wie kommt der Reim auf die Welt und welche Nachfrage hält ihn trotz der offensichtlichen Berührungsscheu unserer E-Literatur noch am Leben?« Daß es bei diesen Vorträgen nicht stupide begriffsklappernd zugeht, versteht sich bei diesem Autor von selbst. Und daß die Beschäftigung mit dem Reim nicht ins »extraterrestrische Abseits« führt und als »Luxusanwandlung« zu gelten hat, zeigt Rühmkorf bereits mit einem Blick in die Massenmedien.

Text vom Verlag

|

Titel

-

Klasse Nicolai - ARCHIV an der Münchner Kunstakademie - Jahresaustellung 2015

Technische

Angaben

-

29,8x21,1 cm, 2 Stück. keine weiteren Angaben vorhanden

Zwei Exemplare, eins mit Klebebindung, eins geheftet. Verschiedene Papiere, Schwarz-weiß und Farblaserkopien. Ein Exemplar mit silbernem Leseband. Mit Texten. 2 Hefte in Umschlag

ZusatzInfos

-

Zur Jahresausstellung 2015 der Klasse Nicolai. Das Heft führt Arbeiten zusammen, die im letzten Jahr aus der Beschäftigung mit dem Archiv der Akademie der Bildenden Künste München entstanden sind.

|

Titel

-

Das Künstlerbuch - Jahresausstellung 2016 des BBK Oberfranken

Technische

Angaben

-

1 S., 29,7x21 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Ausdruck nach Info auf der Webseite

ZusatzInfos

-

Ausstellung 12.03.-24.04.2016 in der Stadtgalerie Villa Dessauer, Bamberg.

Kuratiert und organisiert vom Berufsverband Bildender Künstler/innen Oberfranken in Zusammenarbeit mit der städtischen Galerie Villach und der Stadt Bamberg, zeigt die Schau die Beschäftigung von insgesamt 68 oberfränkischen und österreichischen Künstlerinnen und Künstler mit dem Thema Buch ...

Am Eröffnungsabend wird Prof. Dr. Hubert Sowa über das weite Thema Künstlerbuch sprechen

|

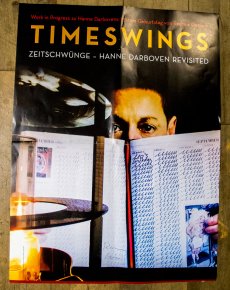

Titel

-

TIMESWINGS - ZEITSCHWÜNGE - HANNE DARBOVEN REVISITED

Technische

Angaben

-

1 S., 56,2x24 cm, signiert, 2 Stück. keine weiteren Angaben vorhanden

Plakat zum Dokumentarfilm Timeswings (85 Min.), von Rasmus Gerlach signiert,

ZusatzInfos

-

Work in Progress zu Hanne Darbovens 75stem Geburstag von Rasmus Gerlach,

Hanne Darboven war ein weiblicher Dandy und so exzentrisch, dass der „Spiegel“ schrieb, im Vergleich zu ihr sei Joseph Beuys direkt normal gewesen. Die Künstlerin Hanne Darboven trug ihre Konzeptkunst über jede Grenze, übersetzte sie sogar in Kompositionen und rechnete Bilder in Minimalmusik um. Durch ihre visionäre Beschäftigung mit der Zahlen-Welt wurde sie zu einer frühen Computerkünstlerin. Regisseur Rasmus Gerlach kannte die 2009 verstorbene Hamburgerin persönlich und filmte 2001 an ihrem 60. Geburtstag, als ihr Orgelkonzert in der Laeizhalle aufgeführt wurde. Sein neuer Dokumentarfilm umkreist ihr Atelier in einem alten Bauernhaus am Harburger Burgberg, das demnächst um ein Dokumentationszentrum erweitert wird.

Text von der Website

|

Titel

-

Marikke Heinz-Hoek, Linkepoot - Bücher und Editionen

Technische

Angaben

-

2 S., 16x11,5 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Einladungskarte

ZusatzInfos

-

Einladungskarte zur Ausstellung von Marikke Heinz-Hoek, "Linkepoot - Bücher und Editionen", 27.01.-04.06.2017, im Zentrum für Künstlerpublikationen

Die Video- und Installationskünstlerin Marikke Heinz-Hoek entwickelte Anfang der 1990er Jahre über die Beschäftigung mit dem Computer ihre ersten Editionen. In den folgenden Jahren entstanden so zahlreiche Werke in kleiner bis unlimitierter Auflage. Die Beschäftigung mit der norddeutschen Landschaft und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichsten Biografien sind Themen, die in ihren Editionen immer wieder aufkommen. Während die Foto-Edition „Stardust 6“ von 2015 beispielsweise Landschaftszeichnungen der Künstlerin auf ursprünglichen Weltraum-Fotografien verbindet, beschäftigt sich ein Disketten-Objekt aus den 1990er Jahren mit dem Leben Marilyn Monroes.

Text von der Webseite

|

Titel

-

Baumeister der Revolution - Martin-Gropius-Bau

Technische

Angaben

-

21x10,7 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Leporello-Falz, fünf Seiten

ZusatzInfos

-

Ausstellung im Martin-Gropius-Bau in Berlin, 05.04.-09.07. 2012.

Die Ausstellung „Baumeister der Revolution“ lenkt den Blick auf einen Bereich der sowjetischen Avantgarde, der in Europa und darüber hinaus relativ unbekannt geblieben ist: die Architektur. Auch in Russland und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion sind die Namen der meisten Architekten weitestgehend vergessen. Ihre Bauten sind nicht in dem Maße Teil des kulturellen Gedächtnisses geworden, wie es das „Neue Bauen“ im Westen ist.

Die Ausstellung stellt dieses beeindruckende Kapitel der Avantgarde auf ungewöhnliche Weise vor, indem sie drei inhaltliche Ebenen miteinander verschränkt. Ausgewählte Werke der frühen Avantgarde, u.a. von El Lissitzky, Gustav Kluzis, Ljubow Popowa, Alexander Rodtschenko oder Wladimir Tatlin zeigen die intensive Beschäftigung der Künstler seit 1915 mit Fragen von Form, Raum und Materialität.

Nach der Revolution engagierten sie sich in verschiedenen Gremien für die Umsetzung dieser Ideale wie 1919–20 in der Kommission für die Synthese von Malerei, Bildhauerei und Architektur.

Die Architekten Nikolai Ladowski, Wladimir Krinski, aber auch der Maler Rodtschenko schufen dort erste Entwürfe für die Stadtplanung und für Kommune-Häuser. Tatlin projektierte 1919 das berühmte „Denkmal der III. Internationale“ – eine komplizierte Ingenieurskonstruktion mit beweglichen Räumen. Obwohl nicht gebaut, hat es mit seinem visionärem Potential und seiner dynamischen Formensprache die spätere Architektur des Konstruktivismus beeinflusst. Während die beeindruckenden Bilder und Zeichnungen aus der Sammlung Costakis aus Thessaloniki deutlich machen, welche Rolle das Architektonische bereits in den frühen künstlerischen Entwürfen spielte, geben Vintageprints aus dem Staatlichen Wissenschaftlichen Forschungsmuseum für Architektur A.W. Schtschussew in Moskau einen Eindruck vom architektonischen Aufbruch einige Jahre später. Die historischen Fotografien zeigen, dass die neuen Bauten nicht nur typologisch, sondern auch in ihren Dimensionen eine neue Zeit verkörperten: Sie überragten die alten urbanen Strukturen und waren ein Fanal der kommenden Industrialisierung und Umwälzung des Landes. Die Fotografien des renommierten britischen Architekturfotografen Richard Pare wiederum führen den Betrachter in die Gegenwart. Pare hatte 1993 begonnen, diese „verlorene Avantgarde“ wiederzuentdecken. Auf mehreren Reisen nach Moskau und nach St. Petersburg sowie durch die ehemaligen Sowjetrepubliken dokumentierte er, was von den Gebäuden noch erhalten ist. Seine Aufnahmen spüren deren Schönheit und den Erfindungsreichtum ihrer Erbauer auf und zeigen zugleich die Spuren des Verfalls. Damit zeichnen sie auch ein Bild der postsowjetischen Gesellschaft, die sich ihres außergewöhnlichen Erbes nicht bewusst ist.

Neu waren bei dieser Architektur nicht nur die Formensprache, sondern auch die Bauaufgaben: So entstanden mit dem Aufbau der neuen Gesellschaft Arbeiterclubs, Gewerkschaftshäuser, kollektive Wohnanlagen, Sanatorien für die Werktätigen, staatliche Großkaufhäuser, Partei- und Verwaltungsbauten, aber auch Kraftwerke und Industrieanlagen, um das Land zu modernisieren.

Der erste wichtige Bau nach der Revolution war der Schabolowka-Radioturm von Wladimir Schuchow. Er wurde von 1919–22 aus sechs übereinander montierten Hyperboloiden errichtet und war mit 150 Metern zu jener Zeit der höchste Turm in dieser Bauweise. Seine elegante, filigrane Struktur wurde Symbol der Überwindung des Alten und Schweren. Rodtschenkos bekannte Fotos des Radioturmes – heute Ikonen der Avantgardefotografie – betonen die Dynamik von unten nach oben. Pares Aufnahmen des Turmes zielen stärker auf die Details und rücken damit die Bauweise jener Zeit ins Blickfeld.

Die Leistungen russischer Ingenieure wie Schuchow beeinflussten mit ihren neuartigen technischen Konstruktionen die Entwicklung der Architektur, die den Funktionen entsprechend klare, geometrische Formen verwendete. Im Verlaufe der 1920er Jahre zeichneten sich dann zwei entscheidende architektonische Strömungen ab: der Rationalismus und der Konstruktivismus. Die Vertreter der ersten Strömung gründeten 1923 die Assoziation neuer Architekten (ASNOVA), ihr Hauptvertreter war Ladowski. Bei den Konstruktivisten spielte neben Alexander Wesnin Moisei Ginsburg eine große Rolle. 1925 vereinigten sich die konstruktivistischen Moskauer Architekten in der Gesellschaft moderner Architekten (OSA). Daneben gab es auch andere Strömungen und herausragende Einzelgänger wie Konstantin Melnikow. Trotz polemischer Auseinandersetzungen zwischen den Strömungen hatte sich bis Ende der 1920er Jahre ein modernes Bauen konsolidiert.

Im Zuge der Industrialisierung des Landes im Rahmen des ersten Fünfjahrplanes 1928–32 wurde die Entstehung neuer Städte vorangetrieben. Damit waren Fragen des Konzepts der Großstadt verbunden, für die unterschiedliche Lösungen vorgeschlagen wurden wie die „horizontalen Wolkenkratzer“ für Moskau von El Lissitzky oder die „Parabel“ als Grundschema der Stadtentwicklung von Ladowski. Etliche der von Pare fotografierten Gebäude wurden für kollektives Wohnen entwickelt. Der von Ginsburg und Ignati Milinis 1930 in Moskau errichtete Narkomfin-Wohnblock war eins der experimentellsten Projekte jener Ära. Er enthielt neben Wohnungen auf zwei Etagen auch eine gemeinschaftlich betriebene Kantine, eine Kindertagesstätte, eine Sporthalle und eine Waschküche. Weitere Bautypen zur Durchsetzung der kollektivistischen Lebensweise waren Großküchen, von denen drei im damaligen Leningrad von einer Gruppe um Josif Meerzon, Vertretern des Rationalismus, erbaut wurden. Arbeiterklubs und Kulturpaläste dienten vielfältigen Bildungsangeboten und symbolisierten im Stadtraum mit ihren dynamischen Formen die Rolle der neuen Klasse.

Als sich Mitte der 1930er Jahre das politische Klima in der Sowjetunion gravierend änderte und damit eine monumentale, sich am Klassizismus orientierende Bauweise protegiert wurde, endete dieses spannende Kapitel der Avantgarde und geriet in Vergessenheit.

Text übernommen von der Website der Berliner Festspiele.

|

Titel

-

Der 15. Januar 1919 war ein Mittwoch

Technische

Angaben

-

[32] S., 57x40 cm, Auflage: 5.000, 2 Stück. ISBN/ISSN 9783945111420

Blätter lose ineinander gelegt, Rotationsdruck auf Zeitungspapier

ZusatzInfos

-

Die Zeitung enthält neun Poster der Künstlerin Ute Richter und den Text "Vorkriegslogik oder Rosa Luxemburg trifft Stanislaw Lesniewski" von Dietmar Dath.

Der 15. Januar 1919 ist der Tag der Ermordung der Kommunistenführerin Rosa Luxemburg durch rechtsradikales Militär. Mit ihrem Zeitungsprojekt stellt Ute Richter jedoch nicht Rosa Luxemburg, die Kämpferin vor, sondern die Pflanzensammlerin. Es zeigt grob gerastert und stark abstrahiert 6 von 370 Pflanzen aus Rosa Luxemburgs 17 Hefte umfassendem Herbarium. Dieses galt lange als verschollen und tauchte 2009 in einem Warschauer Archiv wieder auf. Luxemburg wollte ursprünglich Botanikerin werden. Aus der Beschäftigung mit Pflanzen, mit den Strukturen der Natur, bezog sie immer wieder Kraft.

Bedeutet die Hingabe an Natur und Landschaft schon einen Rückzug oder gar den Verrat des gesellschaftlichen Auftrags? Ein Zitat von Heiner Müller markiert den Kontext der Arbeit und schlägt den Bogen von der Geschichte in die Gegenwart: "Der Terror von dem ich schreibe kommt aus Deutschland".

Text von der Webseite

|

Titel

-

Camera Austria International 51/52 - Symposion über Fotografie XV - Das Archiv

Technische

Angaben

-

212 S., 29,6x21 cm, ISBN/ISSN 10151915

Broschur, verschiedene Papiere, beigelegte Postkarte und Bestellformular.

ZusatzInfos

-

Aus dem Vorwort: Mit dem Symposion über Fotografie, der seit 1979 jährlich im Rahmen des Festivals steirischer herbst stattfindenden Gesprächsveranstaltung (die Resultate liegen in CAMERA AUSTRIA publiziert vor), soll unsere Beschäftigung mit Fragen der kulturellen, künstlerischen und gesellschaftlichen Wirkungsweisen des Mediums Fotografie in den Kontext der zeitgenössischen Theoriediskussion gestellt werden. Dieses Faktum ist eine wichtige Überlegung bei der Wahl der Themen der Symposien: in der Verknüpfung künstlerischer und theoretischer Fragestellungen und ihrer allgemein– gesellschaftlichen Relevanz soll hier zwar ein spezifisch fotografisches Wissen respektiert, der Horizont einer Debatte um “künstlerische Fotografie” jedoch immer neu problematisiert werden.

Wir geben dem Begriff des Archivs (dasArchiv lautete das Thema des Symposions über Fotografie XV) in unserer Kultur zentrale Bedeutung, und es sind die Institutionen der Akkumulation und Verwaltung von Information und Wissen, die auch die Strukturen der Macht (wie Foucault zeigte) bilden. In diesen Institutionen (im Museum, in der Bibliothek) werden normative Ordnungssysteme hergestellt, die unser Verhältnis zur Welt prägen. Die Qualität des Mediums Fotografie, Wirklichkeit gleichsam verdoppelnd zu ersetzen, begründet, wie Herta Wolf in ihrem Beitrag zeigt, seine Einschreibung in das Archiv.

Text von der Webseite.

|

Technische

Angaben

-

68 S., 17x11,5 cm, Auflage: 1.200, 2 Teile. ISBN/ISSN 9783928804851

Broschur, Programm beigelegt

ZusatzInfos

-

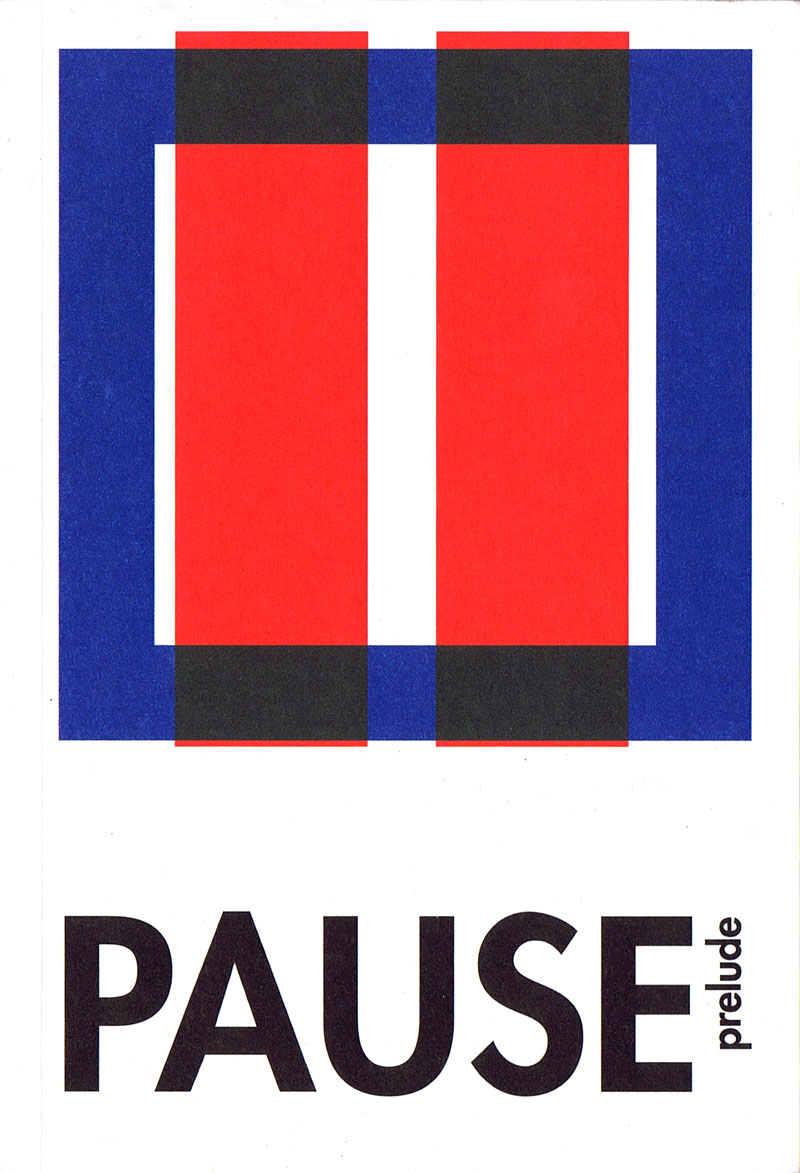

Katalog zur gleichnamigen Ausstellung, 22.-29.07.2018 und Symposium am 28.07.2018 in der Südgalerie im Haus der Kunst, München.

Die künstlerischen Positionen greifen auf Konzepte der Ruhe, des Stillstands, der Verweigerung, aber auch der Zäsur und Rhythmisierung zurück und entwickeln dabei ihre jeweils eigene Form der Wertschätzung der Pause als Momentum zwischen dem Lauf der Dinge.

Aus dem Pressetext:

Der Künstlerverbund im Haus der Kunst konnte für PAUSE (prelude) 24 künstlerische Positionen gewinnen, die sich dem Thema auf unterschiedlichste Weise widmen. sie greifen auf Konzepte des Ausruhens, des Stillstands, der Ruhe, aber auch gegenläufiger Zustände zurück und entwickeln dabei ihre jeweils eigene Form der Wertschätzung der Pause als Momentum zwischen dem Lauf der Dinge. Sie suchen und zeigen dabei ihren Raum, ihre Zäsur im turbulenten Alltagstrubel, in der beschleunigten Fabrikation, der physischen Auseinandersetzung, im lärmenden Rauschen. Dieses weitläufige Spektrum zur Ansicht eines Zustands und einer Haltung erfährt zum Ende der Ausstellung mit einem Symposium noch eine theoretische Erweiterung und Reflexionsebene. PAUSE (prelude) weist voraus auf die Biennale 2019, in der sich die Beschäftigung mit dem Thema fortsetzt.

|

Titel

-

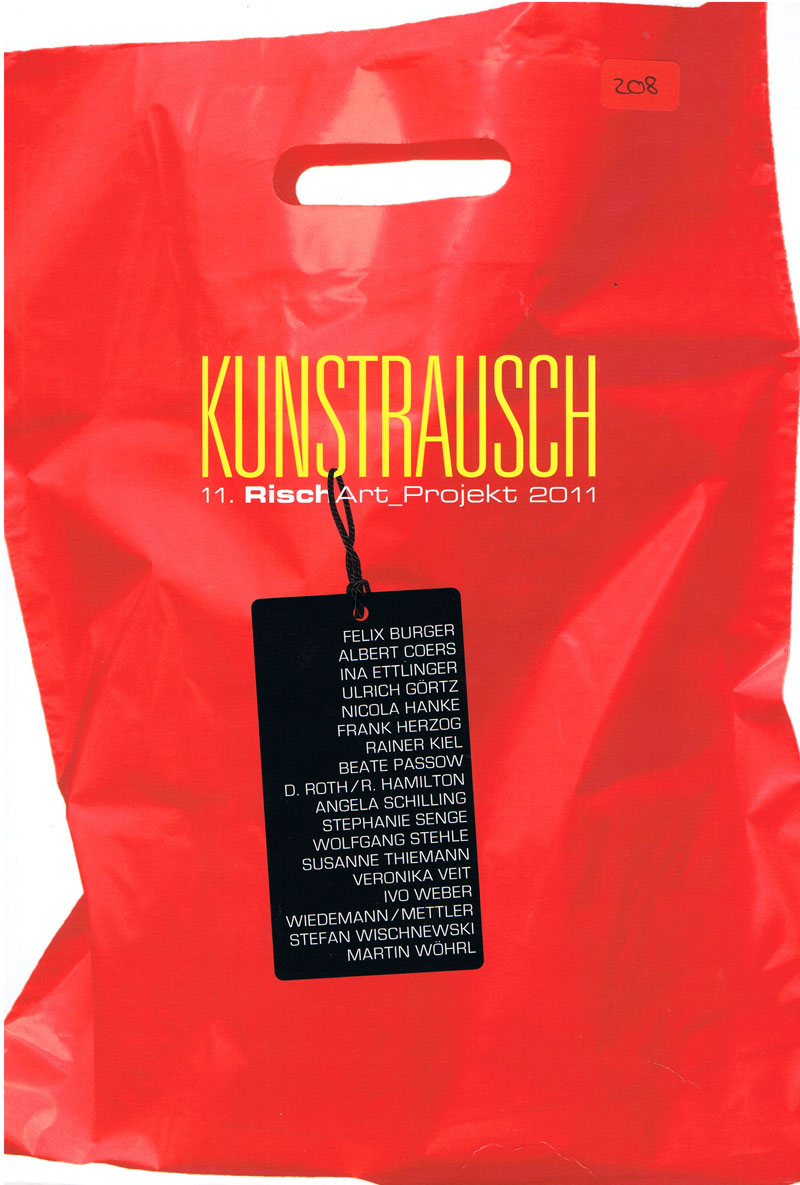

11. RischArt_Projekt - Kunstrausch

Technische

Angaben

-

84 S., 31x19,8 cm, Auflage: 600, keine weiteren Angaben vorhanden

Broschur mit Klappeinband, Einbandklappen innen mit Adjektiven beschriftet, mit Lesebändchen mit Kartonanhänger mit den Namen der beteiligten Künstler (Anmutung Warenanhänger), zahlreiche farbige Abbildungen, auf Cover kleiner Aufkleber mit handschriftlicher Nummer 208 (aus Bewerbungsverfahren).

ZusatzInfos

-

Erscheint anlässlich von Kunstrausch - 11. RischArt_Projekt, 11.-30.10.2011, Bayerisches Nationalmuseum München. Mit Biografie d. Künstler, S. 79f. Gestaltung: lange+durach, Köln, Redaktion: Wengmann + Rattan, Lektorat: ed_it! text und redaktion, Köln.

Ein Blick in die Innenstädte zeigt: Der Mensch geht gern shoppen. Der Einkaufsbummel gehört zu seinen bevorzugten Freizeitaktivitäten – und wo lässt sich dieser Beschäftigung effektiver frönen als im Kaufhaus? Mit einer gehörigen Portion Humor ersetzt das 11. RischArt_Projekt den Kaufrausch durch den „Kunstrausch“! Ein Novum in der inzwischen 28-jährigen Geschichte der RischArt_Projekte ist die Wahl des Ausstellungsortes: War es bisher der öffentliche Raum unter freiem Himmel, in dem die Projekte angesiedelt waren, so werden diesmal aus konzeptuellen Grü.nden die Kunstwerke im Innenraum präsentiert, denn der Ausstellungsraum ist bei „Kunstrausch“ ein wesentlicher Teil der kü.nstlerischen Inszenierung. Mit dem Westflü.gel des Bayerischen Nationalmuseums, den sogenannten „Gewölbten Sälen“, wurde ein Ort gefunden, der mit seinen Säulen und gewölbten Decken an ein Warenhaus der 1920er-Jahre erinnert und damit den idealen Rahmen fü.r den anregenden Kunst-Bummel darstellt. „Kunstrausch“ liegt die Idee eines Warenhauses mit seinem vielschichtigen Angebot und seinen unterschiedlichen Abteilungen zugrunde. Durch die Ausstellung zieht sich diese Idee wie ein roter Faden, doch wird sie zugleich ad absurdum gefü.hrt. Denn anders als im realen Warenhaus, das in jeder Abteilung ein Überangebot an Produkten fü.r den Konsumenten bereithält, schafft „Kunstrausch“ einen Kunstkosmos, in der die Idee des Kaufhauses auf unerwartete, humorvolle und zum Nachdenken anregende Weise umgedeutet wird.

Text von der Webseite

|

Titel

-

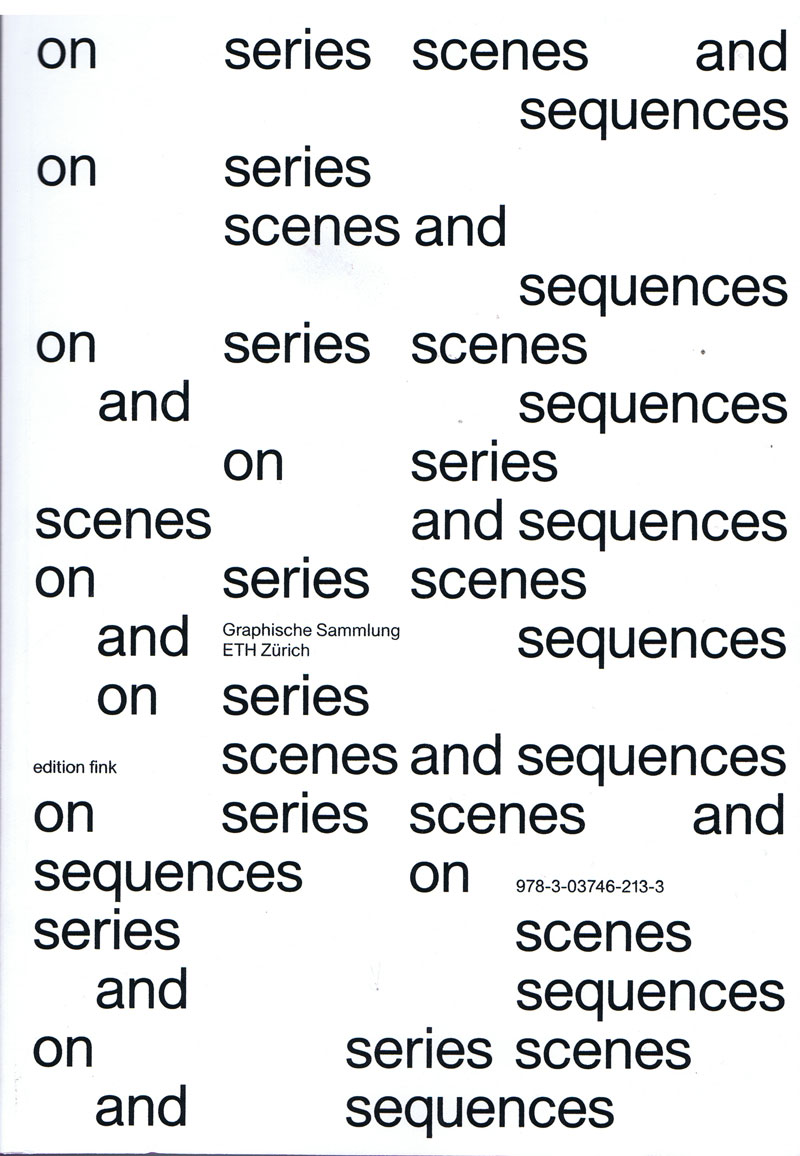

On Series, Scenes and Sequences

Technische

Angaben

-

592 S., 23,5x16,5 cm, ISBN/ISSN 9783037462133

Klebebindung, Broschur mit violettem Farbschnitt

ZusatzInfos

-

Als das Künstlerduo Huber.Huber damit beauftragt wurde, im Rahmen des 150-Jahr-Jubiläums der Graphischen Sammlung ETH Zürich mit den Sammlungsbeständen zu arbeiten, führte die künstlerische Recherche zu einer vertieften Beschäftigung mit dem Begriff des Seriellen in der Kunst. Für die Ausstellung, aus deren Anlass diese Publikation erschienen ist, haben die beiden Künstler nicht nur eine für sie stimmige Auswahl aus einer ihrer Serien getroffen, sondern dies gleich auch für vier weitere, bedeutende Serien aus den Beständen getan: so begegnet sich Dürers religiöse Symbolik mit profanen Motiven von Fischli/Weiss, die lichte Geselligkeit bei den Schwestern Claudia und Julia Müller trifft auf Goyas düstere gesellschaftliche Bohrungen, zusammen mit den raffinierten Wandlungen der Vanitas von Huber.Huber bilden sie eine Art Collage, deren Scharnier der Alltag zu sein scheint.

Mit der vorliegenden Publikation ist ein Buch entstanden, das sich auf experimentelle Weise dem Thema Serie nähert. Seine Anlage, die in einem ausgeklügelten Rhythmus die fünf ausgewählten Serien vollständig abbildet, erfordert eine «lecture automatique»: subjektiv können und sollen Gemeinsamkeiten der Einzelteile wie Entwicklungen des Ganzen wahrgenommen, immer neue formale wie inhaltliche Kriterien verfolgt werden. Das Buch soll zum Blättern, zum Entdecken, zum Mäandrieren und (auch) zum Überspringen und Zurückblättern einladen.

Die abgebildeten Werkgruppen werden lose mit Sentenzen von Simone Meier umspielt, die lakonisch und mit Sprachwitz einzelne Elemente aus den Darstellungen heraushebt oder Eigenheiten einer Serie umschreibt. Johannes Binotto hat mit dem Bezug auf den Begriff «Feedback» eine Theorie der Serie beigesteuert und Alexandra Barcal, die Ko-Kuratorin der Ausstellung, hat in ihrem Essay einen Fächer an künstlerischen Motivationen für serielles Arbeiten ausgebreitet.

Text von der Webseite

|

Technische

Angaben

-

[10] S., 16x12,5 cm, signiert, keine weiteren Angaben vorhanden

Leporello am Ende zusammen geklebt

ZusatzInfos

-

Die Beschäftigung mit der ‚unendlichen Schleife’, dem „Möbiusband“, bündelt skulpturale, fotografische und filmische Überlegungen in einem einzigen Objekt. Obgleich das Möbiusband eine dreidimensionale Gestalt besitzt, wird es als einseitige Fläche definiert. Die Schleife gleicht darin der Fotografie, in der alles, auch die viel zitierte ‚Spur des Realen’, an eine Oberfläche gebunden und damit rein äußerlich bleibt. Mit dem Blick auf die zeitliche Verlaufsform des Films wiederum führt der Umgang mit einer Möbiusschleife letztlich in einen Loop, der weder Anfang noch Ende kennt und somit die Zeit entweder als gänzlich aufgehoben oder als unendlich ablaufend gedeutet werden kann.

Text von der Webseite.

|

Technische

Angaben

-

2 S., 21x29,7 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Flyer Kreuzbruchfaltung, Fotokopie, Rückseite Schwarzweißfoto.

ZusatzInfos

-

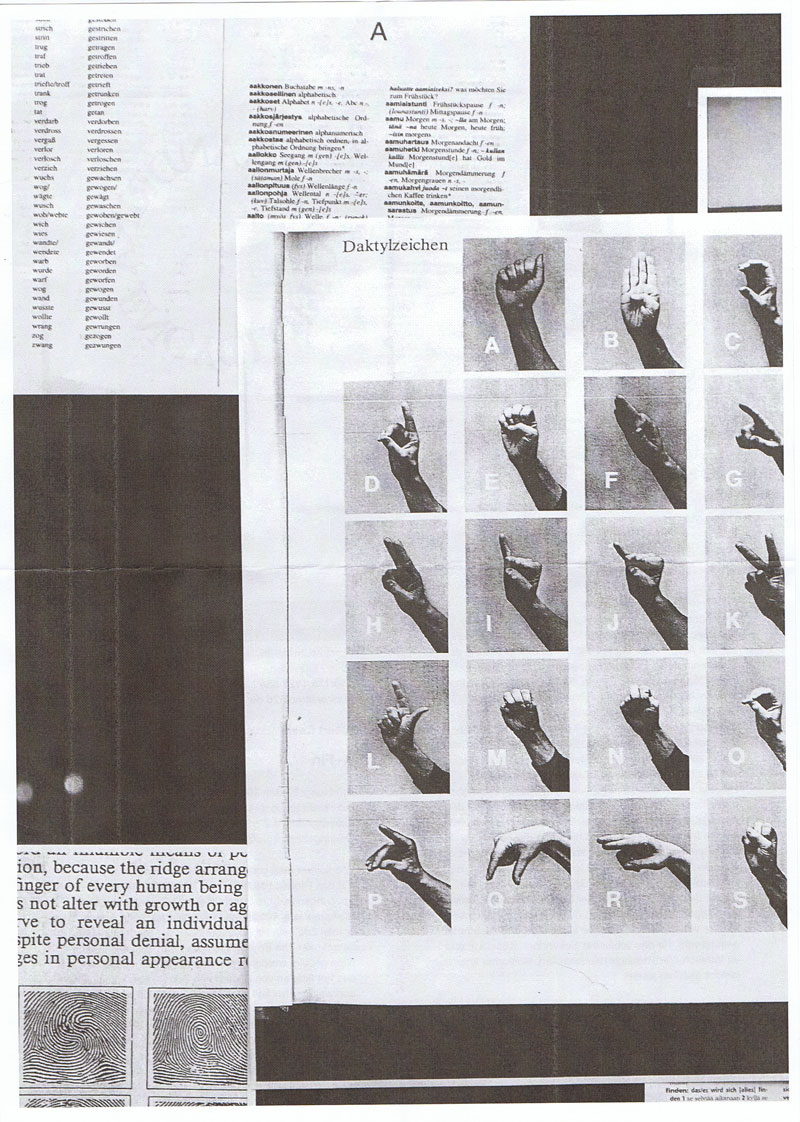

Erscheint zur Ausstellung A-Fin von Albert Coers im Projektraum Weltraum, 30.01.-04.02.2015. In einem Raum war eine Installation mit Fotokopien zu sehen, im anderen der neuerschienene Katalog zu Inside the Box (2013). Mit Text von Albert Coers.

"Wie kommt man von Alexandria nach Fin(n)land? Für das Projekt ENCYCLOPEDIALEXANDRINA, für das Ausgangspunkt die Beschäftigung mit der legendären Bibliothek von Alexandria in Ägypten ist, hatte Albert Coers bereits 2009 ein Projektstipendium bekommen. Die Ergebnisse sollen nun erstmals in München gezeigt werden, im Weltraum, in Form einer Collage aus Fotokopien von Bildern und Texten, neu kombiniert und weiterentwickelt. Das Material hat sich erweitert durch Reisen nach Alexandria/Virginia und Alessandria/Italien sowie 2014 um Recherchen zu den Ortsnamen „Posen“ (Ausstellung Naprzeciw-Galerie, Posen/Poznan) und „Finnland“ (Ausstellung Finnland-Institut Berlin)."

Text von der Webseite

|

Titel

-

200 Jahre Kunstverein Bamberg – 200 Jahre Sehnsucht

Technische

Angaben

-

1 S., 29,7x21 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Inkjetausdruck nach PDF nach Webseite

ZusatzInfos

-

Pressemitteilung veröffentlicht von Redaktion am 10.10.2023 zur Ausstellung 26.11.2023.-07.01.2024 in der Stadtgalerie Villa Dessauer Bamberg.

Der Kunstverein Bamberg feiert 2023 sein 200-jähriges Bestehen. Für die dazugehörige Ausstellung „200 Jahre Sehnsucht – 200 Jahre Kunstverein“ werden aus der Geschichte des Kunstvereins Themen destilliert, die mithilfe aktueller künstlerischer Positionen neu ins Blickfeld rücken; inszeniert wird ein Blick zurück nach vorn auf beispielsweise „romantische“ Naturerfahrung, „schönen“ Alltag, „ästhetische“ Subjekte, „ermächtigende“ Bildung, „institutionalisierte“ Gemeinschaftspraxis, der Wunsch nach Teilhabe, das Sammeln von Kunst. Anhand verschiedener Sehnsuchtsräume reflektiert die Schau somit auch bedeutende Momente einer Geschichte bürgerlicher Kunstrezeption, die heute noch nachwirken: Sichtbar wird die Rolle der Landschaftsmalerei als Situierung eines neu entworfenen ästhetischen Subjekts; es zeigen sich die aufklärerischen Bemühungen eines aufstrebenden Bürgertums, das sich über Bildungsprozesse gegenüber bisherigen kulturtragenden Schichten ermächtigen möchte.

In Bamberg begann alles mit der Sehnsucht nach einer sozialen, intellektuellen und explizit zum Genuss angelegten Beschäftigung mit der Kunst und ihrem gleichfalls geschätzten säkularen Warenwert, die Bäcker wie Hofarzt oder Universitätsprofessor verband. Wohin gehen unsere heutigen Sehnsüchte? Was wäre heute ein „contrat social“ im Geiste der Kunst? Dass ästhetisches Begehren weiterhin existentiell und sinnstiftend antreibt, bezeugt das ehrenamtliche Engagement, das den Kunstverein seit 200 Jahren trägt. Deshalb möchten wir den Blick nicht nur zurück, sondern auch in die Zukunft lenken und aktuelle künstlerische, auch utopische Positionen beleuchten. Die Ausstellung widmet sich der Geschichte und Gegenwart des Kunstvereins; wir fragen nach Veränderungen, nach Kontinuitäten und wollen dabei auch die Kunstvereinsmitglieder mit einbeziehen. So werden im Vorgriff auf die geplante Artothek nun niederschwellig Kunstwerke aus der Sammlung ausleihbar, während im Gegenzug Lieblingswerke aus der eigenen privaten „Sammlung“ eine würdige Öffentlichkeit erhalten. Überhaupt bildet die Auseinandersetzung mit der Praxis des Sammelns (oft in Form von Editionen/Jahresgaben/Plakaten) einen Schwerpunkt, ebenso die des Ausstellens. Im Jubiläumsjahr geht es in allen Formaten um eine größtmögliche Öffnung des Vereins.

Begleitend zur Ausstellung erscheint eine Publikation im Icon Verlag Hubert Kretschmer, mit Textbeiträgen von Nora Gomringer, Barbara Kahle, Jürgen Wilhelm, Albert Coers, Luca Daberto, Notburga Karl, einem Ausschnitt aus einem Interview mit Florian Matzner sowie zahlreichen künstlerischen Bildbeiträgen. Gestaltung Carina Müller.

Text von der Webseite

|

Technische

Angaben

-

10,5x21 cm, Auflage: 500, 2 Stück. keine weiteren Angaben vorhanden

Karte

ZusatzInfos

-

Einladungskarte Ausstellung COMING SOON in der Galerie ep.contemporary, Berlin, 23.09.–23.10.2021.

Auf der Architekturbiennale in Venedig fielen Coers Schilder in einem sonst leeren Raum auf, auf denen lakonisch stand „COMING SOON“. Dieser Claim begegnet in letzter Zeit häufig, und er hat nicht zuletzt mit einer Aufbruchsstimmung zu tun, die aber pandemiebedingt noch mit Einschränkungen und Unwägbarkeiten beladen ist: Etwas wird stattfinden, aber es ist unsicher, was und wann es sein genau wird. Also ankündigen, sich aber lieber noch nicht ganz festlegen, es wird sich eh noch ändern.

In seiner ersten Einzelausstellung bei ep.contemporary zeigt Albert Coers Installationen, Objekte, Fotos und Künstlerbücher, in denen es um Zeit und ihre Manifestationen im weiteren Sinne geht. Fundstücke und Sprache spielen eine große Rolle. Aus ihrem Funktionszusammenhang genommen und transformiert, fangen die Gegenstände an, eigene Geschichten zu erzählen. Einige Arbeiten entstanden in einem Artist-in-Residence-Aufenthalt im Künstlerdorf Schöppingen 2021, aus der – durch Corona verstärkten – Beschäftigung mit der nächsten Umgebung, mit der eigenen Person und dem eigenen Namen.

Zeit ist ein Thema in Wahlkampfslogans, die Coers von Plakaten durchgepaust hat. In Tischtennisschlägern, die Spuren jahrzehntelangen Gebrauchs tragen. Oder in einer Sammlung mehrfach gestempelte Fahrkarten, auf der sich jeder Moment des Abstempelns eingeprägt hat. In nestartig gestapelten Blättern von Abreiß-Kalendern. Scheinbar Bekanntes ergibt neue Konstellationen: Kalender, deren Produkt-Etiketten zu Umrissen von Ländern umgestaltet sind, Bücher, die als „Mängelexemplare“ abgestempelt wurden, dies aber stolz zur Schau tragen, skulptural eingepackte Haare, ein Künstlerbuch mit Zitaten, in denen der Protagonist „Albert“ heißt, Straßenschilder aus Coers’ Denkmal für die Familie Mann, in denen der Familienname mit dem Bleistift durchgerieben ist …

Und dann sind da die Vorhaben, die To-Do-Listen möglicher Projekte und Bücher. Ob die realisiert werden, oder ob vieles Idee, Listeneintrag, Ankündigung bleibt? Auf jeden Fall: COMING SOON! ....

Text von der Webseite

|

Titel

-

Schwarz - Weiß - Zeitgenössische Papierschnitte

Technische

Angaben

-

10 S., 21x14,8 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Leporello

ZusatzInfos

-

Der Scherenschnitt, der seit dem 17. Jahrhundert in Europa beheimatet ist, erlebte um 1800 eine Blütezeit. Im Biedermeier entstanden aus dem Papier vor allem Porträtsilhouetten sowie dekorative Blumen- und Märchenmotive. Doch künstlerische Beschäftigung mit dem Spiel von Licht und Schatten in Verbindung mit dem Werkstoff Papier setzt sich bis in die Gegenwart fort. Besonders seit den 1990er-Jahren greift eine Vielzahl von zeitgenössischen Künstler*innen diese traditionelle Kunstform wieder auf und interpretiert sie neu. Zwar wurde die Schere als Schneidewerkzeug meist durch feine Klingen ersetzt, aber nach wie vor zeigt sich in der ‚Ausschneidekunst‘ höchste Kunstfertigkeit. Längst jedoch haben die Künstler*innen den traditionellen, oft mit weiblicher Handarbeit konnotierten Papierschnitt vom Staub der biedermeierlichen Idylle befreit. Renommierte Künstler wie Christian Boltanski (»Les Ombres«, 1985), Hans Peter Feldmann (»Schattenspiel«, 2002) oder auch die Afroamerikanerin Kara Walker, die sich in ihrer Scherenschnittarbeit »Darkytown Rebellion« (2001) mit Rassismus in Amerika beschäftigte, beweisen, dass der Papierschnitt heute allen Inhalten offen steht. Gleichermaßen groß ist die gestalterische Vielfalt der zeitgenössischen Papercuts, die längst auch den Raum erobert haben: Neben reinen Schnittzeichnungen gibt es Arbeiten, die durch raffinierte Montage an der Wand zu Reliefs werden, aber auch monumentale Installationen.

Mit Ergül Cengiz, Andreas Kocks, Victoria Martini, Martin Off, Sebastian Pöllmann, Zipora Rafaelov, Madeleine Schollerer und Annette Schröter

Die Ausstellung ist ein Beitrag zur siebten Ausstellungsserie des Museumsverbunds Landpartie – Museen rund um München. In Bezug auf das Motto Hell & Dunkel zeigt sie Arbeiten aus schwarzem und/oder weißem Papier. Die Arbeiten der Künstlern*innen werden dargestellt, sowie je ein kurzer Lebenslauf.

Text von der Website

|

Technische

Angaben

-

[36] S., 14,6x21,8 cm, Auflage: 1.000, 2 Stück. ISBN/ISSN 9733699991527

Plakat mehrfach gefaltet, beidseitig bedruckt, deutsche und englische Version

ZusatzInfos

-

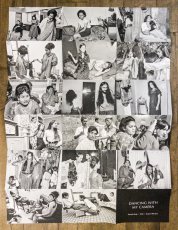

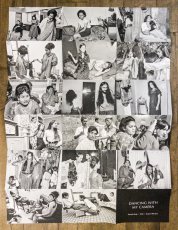

Als kostenlose Begleitpublikation ausgelegen bei der Eröffnung der Ausstellung Dayanita Singh, Dancing with my camera, am 19.10.2022 in der Villa Stuck. Ausstellung 20.10.2022-19.03.2023.

Für die Vorderseite hat Dayanita Singh Fotografien aus ihrer jüngst publizierten Arbeit Letʼs See neu zusammengeführt. Auf der Rückseite sind – dem Rundgang durch die Ausstellung folgend – ausführliche Informationen zur Künstlerin, ihrer Arbeitsweise sowie den ausgestellten Werken zu finden. Das Poster ist zugleich als Werk von Singh konzipiert, das alle Besucher*innen mitnehmen können.

Das Museum VILLA STUCK zeigt die bisher umfassendste Retrospektive der international renommierten Künstlerin Dayanita Singh, die mit ihrem Werk eine singuläre Position innerhalb der fotografischen Tradition einnimmt. Singh arbeitet mit Fotografie, durch ihren konzeptuellen und performativen Zugang versucht sie aber stets, die Grenzen des Mediums auszuloten.

Dayanita Singh hat im Laufe der letzten 40 Jahren zahlreiche Motive in ihren meist schwarzweißen Fotografien festgehalten. Sie lassen ihre langjährige Beschäftigung mit indischer Musik, mit der Veränderung der indischen Gesellschaft, mit Freund*innenschaften, Geschlechterrollen und vieles mehr greifbar werden. Dennoch geht es dabei nie um das einzelne Bild, sondern um die Beziehungen, die zwischen den Aufnahmen entstehen.

Ihr großes Bildarchiv dient Singh als Ausgangspunkt der künstlerischen Beschäftigung. Hier versammelt sie ihre Fotografien, die formale Ähnlichkeiten aufweisen, aber Räume und Menschen zeigen, die örtlich und zeitlich teilweise weit voneinander getrennt sind. In verschiedenen Formaten – Bücher, Collagen, modulare Strukturen aus Holz – führt sie diese Fotografien immer wieder neu zusammen und trägt dabei der Beweglichkeit des Mediums Rechnung. Die Verbindungen, die sie zwischen den Bildern herstellt, sind nie abgeschlossen.

Dayanita Singh versteht sich als offset artist, d.h. als eine Künstlerin, deren Arbeit dissemination (Verbreitung) ist. Ihre ersten Werkgruppen sind als Buchprojekte entstanden, denn dort nehmen die künstlerischen Überlegungen ihren Anfang. In Publikationen verquickt sie ihre Bilder zu bestimmten Narrationen; das Blättern der Seiten stellt eine Möglichkeit dar, die Bilder in Bewegung zu halten. Auch die Bücher selbst bleiben in Bewegung, da sie als mobile Objekte in jeden Raum getragen werden können. ...

Text von der Webseite

|

Titel

-

Frankfurter Kunstsäule - True Colours

Technische

Angaben

-

[6] S., 21x10 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Faltprospekt

ZusatzInfos

-

Flyer zur 19. Ausstellung 01.04.-29.06.2023 in Frankfurt im öffentlichen Raum.

Zwischen Dystopie und Utopie, zwischen Stadt und Natur changiert das künstlerische Werk von Amelie Persson, die dem Frankfurter Publikum vornehmlich als Zeichnerin und Illustratorin bekannt ist. Wie gehen die Städte mit dem veränderten Klima um, wo bleiben die geplanten grünen Nischen, die Mikrowälder und Parkerweiterungen, die das urbane Leben bei immer heißeren Sommern erst lebenswert machen? Amelie Persson interessiert sich für Pflanzen, die sich dem veränderten Klima anpassen und untersucht unseren sich stetig wandelnden Lebensraum. Die kraftvollen Streifen auf der KunstSäule können als eingedampfte Pflanzenmotive oder abstrahierte Jahresringe gelesen werden. Oder als dekonstruierte Flaggen. Satt aufgetragene Farben bringen die Säule zum Leuchten und Schwingen. Jede Farbe hat ihre eigene Wirkung: Energetisches Rotorange, tiefes Indigoblau, strahlendes Gelb, zartes Veilchenviolett, cremiges Rosa. Amelie Persson geht es um die Anordnung der Farben, sie spielt mit den Themen Vielfalt und Identifikation. Doch anders als bei einem Regenbogen sind die Farben nicht geordnet. Die lebendige Farb-Kombination löst im Auge des Betrachtenden vieles aus: Erinnerungen, Vertrautheit, Emotionen, Suche nach einer Lieblingsfarbe … „Ich wünsche mir, dass die Farben einladen, das Auge auszuruhen und es eine Art Identifikation geben kann“, sagt Amelie Persson selbst zu ihrem Bild. Die Beschäftigung mit Farben als Analogie zu städtischen Lebensraumstreifen ergibt ein vitales Geflecht, das den Betrachter ästhetisch einnimmt und ins Werk hineinzieht.

Text von der Webseite

|

Titel

-

the tumultuous experience of pandemic life

Technische

Angaben

-

56 S., 20,3x15,5 cm, Auflage: 300, keine weiteren Angaben vorhanden

Drahtheftung

ZusatzInfos

-

Ein Heft des Künstlers, in dem er durch Zeichnungen und Tagebucheinträge die emotionalen und gesellschaftlichen Herausforderungen sowie die Unsicherheit, Isolation und Veränderungen während der Pandemie reflektiert.

|

Titel

-

Aperto 1990 Biennale di Venezia

Technische

Angaben

-

22 S., 21x17 cm, keine weiteren Angaben vorhanden

Broschur

ZusatzInfos

-

Die Publikation erschien anlässlich der Teilnahme Eva Schlegels an der Biennale 1990.

Auf Einladung von Kommissär Peter Weibel gestaltete Eva Schlegel 1995 die Fassade des österreichischen Pavillons bei der Biennale Venedig. Mit einer Arbeit zwischen Schrift und Bild erreichte sie internationale Bekanntheit. Eva Schlegel war 2011 Kommissärin für den österreichischen Beitrag zur 54. Biennale in Venedig.

Eva Schlegels Werk umfasst fotografische, objekthafte, aber auch installative Arbeiten, die sie experimentell unter Verwendung verschiedener Medien wie der Fotografie auf Blei, Spiegel oder Glas, auch räumlich umsetzt. Sie thematisiert dabei Grenzbereiche der Wahrnehmung, stellt Sehgewohnheiten in Frage. Die Beschäftigung mit dem Raumbegriff und der Immaterialität stellen dabei einen Schwerpunkt dar. Text von der Website https://kurienwissenschaftundkunst.at/mitglieder-kunst/eva-schlegel

|

Technische

Angaben

-

25x20 cm, Auflage: 1.000, ISBN/ISSN 300016154546

Broschur

ZusatzInfos

-

Seit 1994 arbeiten „Friederike & Uwe“ in München als Künstlerduo zusammen.

Nach einigen Jahren der Beschäftigung mit Kitsch-Art in allen Erscheinungsformen (Fotografie, Objekt, Video, Performance etc. – siehe auch das „Friederike & Uwe“ Buch) haben sie die Mosaiktechnik in Verbindung mit moderner Computertechnologie für sich als Bildmedium entdeckt. Schwerpunkt ihrer gemeinsamen Arbeit sind seit 1998/99 Mosaiken aus dem Spielzeug-Puzzle „ministeck“ und diversen anderen Kunststoffmaterialien, wie zum Beispiel Kunststoff-Verschlusskappen für Getränkeflaschen, Plastikstäbchen und Kunststoff-Plotterfolien.

Dabei erzeugen die beiden Künstler am Computer mit Hilfe von digitalisiertem Bildmaterial und entsprechenden Bildbearbeitungsprogrammen exakte Entwürfe für ihre anschließend in filigraner Handarbeit analog umgesetzten Kunststoffmosaike.Es geht ihnen dabei nicht primär um die bloße Umsetzung von Bildern in Mosaike, sondern vor allem um die Erforschung der Pixel-Strukturen unter verschiedensten Bedingungen sowie die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Technik und dem Material Kunststoff.

Fragen der Farbgestaltung und der Komposition spielen dabei natürlich ebenso wie in der Malerei eine große Rolle.

Motivisch behandeln sie aktuell Themenkreise zwischen Idyll und Gewalt („Tulpen und Terror“ textete die SZ): diffuse allgemeine bzw. gemeinsame Erinnerungen ihrer Generation, mehr oder weniger bedeutsame Belanglosigkeiten und Momente des Lebens, Krieg als Unterhaltung, Blut als ästhetisches „Computerspiel-Still“.

Es geht ihnen dabei um medial vermittelte Realitäten, um das Verhältnis von Inhalt und Oberfläche, um den Bezug von Kunst, Künstlichkeit und Leben. Die stellenweise Ununterscheidbarkeit, der fließende Übergang von Virtualität und Realität ist dabei thematisch von großem Interesse – das Leben als Simulation.

Dabei versuchen sie, nie den Humor zu verlieren, einerseits um ironische (Selbst-)Distanz zu wahren, andererseits sozusagen als letzte Waffe im Kampf gegen die Absurdität des Daseins, gegen Resignation und Hilflosigkeit. Das von den beiden nahezu ausschließlich verwendete Material Plastik steht hierbei als Ausdruck ständiger Verfügbarkeit, für Überfluss, Unverrottbarkeit und Uneitelkeit, aber auch als Symbol für geronnene Künstlichkeit, für die uns alle längst umgebende bunte Plastikwelt.„Die Umwelt von Friederike & Uwe besteht aus Plastik in sämtlichen Formen und Aggregatszuständen, sie selbst in „Original-Verpackung“ eingeschlossen. So nehmen sie vorweg, was möglicherweise nicht nur in Sicht kommt, sondern schon bald da sein wird: den Plastikmenschen.“ (Aus: Applaus 7/8 2001) Der Pixel, Grundelement der digitalen Optik, erstarrt in Kunststoff, wird so für „Friederike & Uwe“ zum „Mosaikstein“ der Epoche, der thematisch wie stilistisch vielfältig eingesetzt werden kann.

Text von der Webseite

|

Titel

-

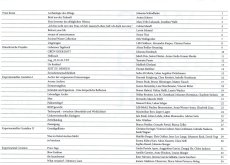

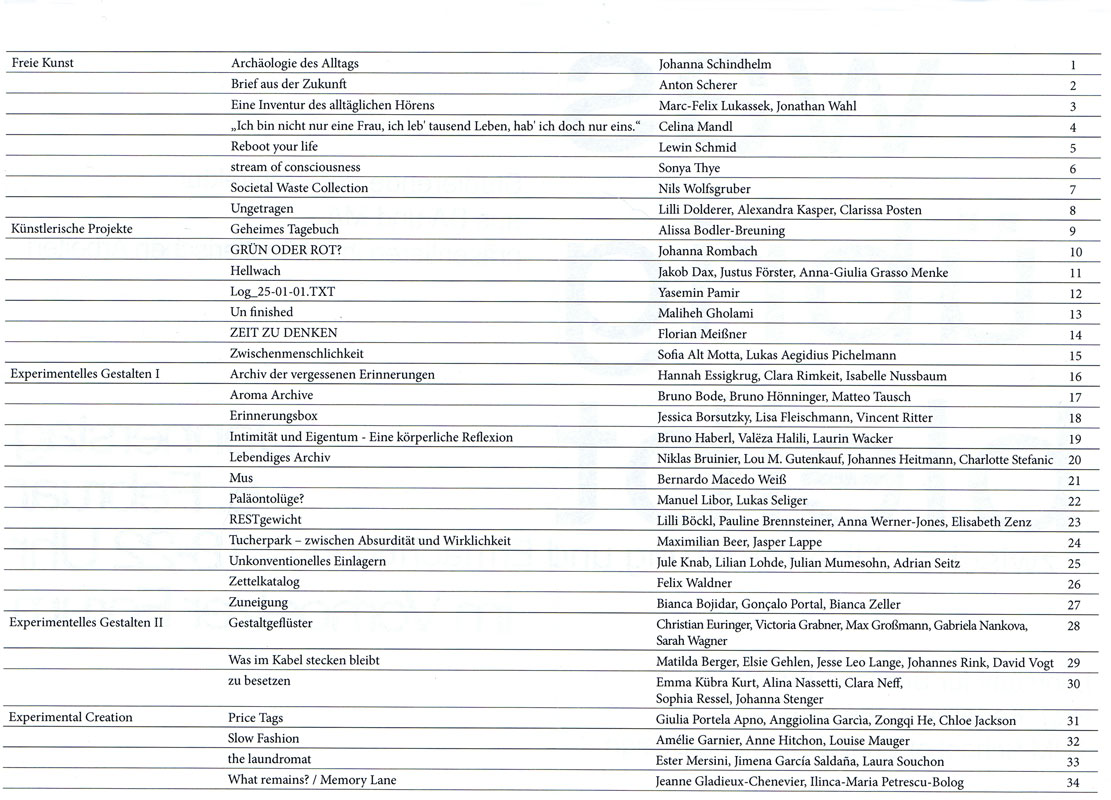

was übrig bleibt – zwischen Überforderung und Ermächtigung

Technische

Angaben

-

2 S., 521x29,7 cm, 4 Teile. keine weiteren Angaben vorhanden

Programmflyer, 1 Unikatkarte, 1 Karteikarte aus einem Bibliothekskatalog

ZusatzInfos

-

Zur Ausstellung 06.02.2025, 18-22 Uhr im Vorhoelzer Forum des Lehrstuhl für Bildende Kunst, Prof. Karianne Fogelberg, TUM School of Engineering and Design.

In der Ausstellung im Vorhoelzer Forum präsentieren die Studierenden aus dem Bachelor- und Masterstudium Architektur ihre künstlerischen Arbeiten, die im Verlauf des Semesters am Lehrstuhl für Bildende Kunst in den Wahlmodulen Experimentelles Gestalten, Künstlerisches Projekt und Freie Kunst entstanden sind.

Mit dem Semesterthema „was übrig bleibt – zwischen Überforderung und Ermächtigung“ haben wir die Studierenden eingeladen, das Übrigbleibende in seinen unterschiedlichen Formen und Ausprägungen – materiellen wie immateriellen – und in seiner Unbeständigkeit und Ambivalenz zu untersuchen und eigene ästhetische Positionen dazu zu entwickeln.

Die Einzel- und Gruppenarbeiten umfassen alle künstlerischen Medien, von Skulptur, Objekt, Installation, Fotografie, Video und Multimedia bis hin zur Performance. Sie regen zur Beschäftigung mit den vielfältigen Fragen an, die das Übrige an uns stellt, und eröffnen damit Einblicke in die Themen und Anliegen unserer Gegenwart.

Lehrstuhl für Bildende Kunst, Prof. Karianne Fogelberg, Elke Dreier, Ute Heim und Florian Lechner.

Am 14.11.2024 war eine Studentengruppe des Projekts zur Vorbereitung im AAP Archive Artist Publications zu Besuch

|

Titel

-

_957 Independent Art Magazine #162 WAYS OF TURNER

Technische

Angaben

-

[80] S., 29,5x21 cm, ISBN/ISSN 22963057

Drahtheftung, Digitaldruck 4c, in Klappumschlag gelegt

ZusatzInfos

-

Das mehrjährige Projekt «Ways of Turner» der Luzerner Künstlerin Monika Müller findet sein Finale. Vor gut 5 Jahren startete Monika Müller ihre erste Expedition nach Nordengland. Im Gepäck ein Buch vom britischen Kunsthistoriker David Hill, der William Turners unvollendeten Großauftrag im Jahr 1816 detailliert beschrieb. Aus dem gesammelten Material ihrer Skizzenreisen entstand in Monikas Atelier der 120-teilige Zyklus von Graphit-Zeichnungen. Sie hat in den vielen Jahren ihrer Beschäftigung mit der Topografie des englischen Nordens eine eigene zeichnerische Sprache für diese einzigartige Landschaft entwickelt. Wir freuen uns, zusammen mit der Ausstellung das Werk auch in Buchform präsentieren zu können. Das eigens für dieses Projekt komponierte Werk mit 120 Klängen für vier Bassquerflöten von Thomas K J Mejer, kommt während der Ausstellung zur Uraufführung.

Text von Website übernommen.

|

Technische

Angaben

-

104 S., 19,3x15 cm, ISBN/ISSN 3906086972

Softcover, Fadenheftung, Bündchen

ZusatzInfos

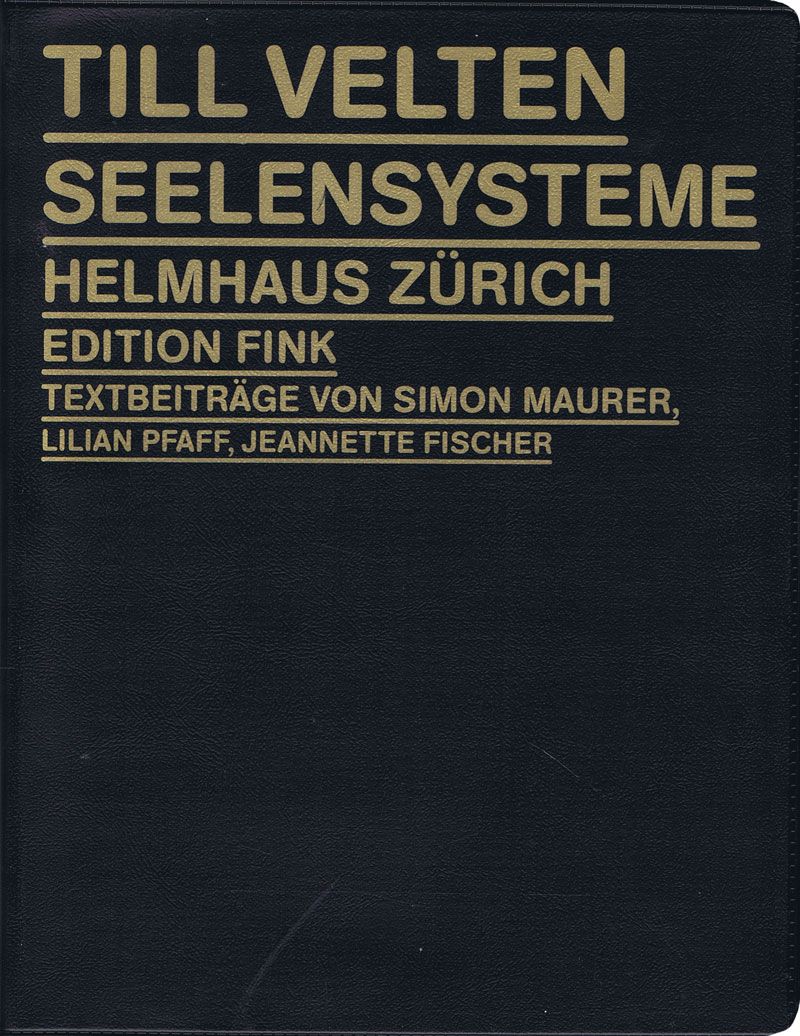

-

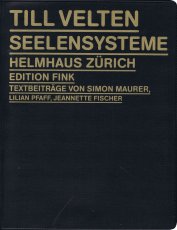

"Seelensysteme" erscheint zur grossen Einzelpräsentation Till Veltens im Helmhaus Zürich und dokumentiert mit zahlreichen Bild- und Textmaterialien die aktuelle Auseinandersetzung des Künstlers mit C.G. Jung und gibt Einblick in eine repräsentative Auswahl bisheriger Werkkomplexe.

Ausgehend von der Beschäftigung mit Phänomenen der Parapsychologie in der Ausstellung "Spuk" im Kunstverein Freiburg im Breisgau ist Velten auf Bilder gestossen, die in Traumerzählungen vorkommen. Dadurch angeregt, begann er sich für C.G. Jungs Arbeit mit den Bildern seiner Patienten und dessen Archetypen-Lehre zu interessieren. Und da Velten seinen Interessen nachgeht, indem er mit Betroffenen spricht, wandte er sich zunächst an Psychoanalytiker und dann an Pfarrer und an Priester. Für Till Velten stellen sich die Gespräche mit diesen beiden Berufsgruppen insofern als speziell heraus, als das Gespräch sowohl für die Psychoanalyse wie für die Seelsorge selber zentral ist.

Textbeiträge von Simon Maurer, Lilian Pfaff sowie einem Gespräch von Jeanette Fischer mit Till Velten

Text von der Website https://www.sfkb.at/books/seelensysteme/

|